先日第一子が生まれ、育児休業を半年間取得したため、この機会に何かスキルアップしたいと思い、統計検定2級を取得しました。

私自身が産んだわけではないので、体は基本的に自由ですが、妻のサポートや慣れない子育てのため、がっつり何時間も勉強に充てられる日は少なく、ちょぼちょぼ隙間時間を使って1日合計1~2時間捻出する、といった感じでした。

ネット上の記事を参考にしつつ受験しましたが、育休中の男性目線での記事は少ないように感じたので、備忘録も兼ねて情報発信していきたいと思います。

なぜ受験しようと思ったか

初めての子育てはいろいろわからないことも多く、睡眠時間が削られ、疲労をため込みがちです。

当然我が子は可愛いですし、その成長は何よりうれしいですが、長時間赤子を抱っこしてスクワットして寝かしつけて飯食って寝る、みたいなのを繰り返していると、だんだん脳が空っぽになっていくような感覚に襲われます。

そういう時に、「あー二項分布の期待値って何だっけなぁ」とか「不偏分散の自由度ってなんなんだろうなぁ」とかを考えていると、良い暇つぶしになります。こういう暇つぶしは、特に育児とかとは関係なく、多分数学とか関連することの方が良い気がするので、選んだ資格としては正解だったな、と思います。

また、もともとリサーチ関連の仕事に就いていて、今もデータを触る機会があるのですが、「分散ってなに?」とか「検定はよくわかんないけど、まあやんなくてもだれもわかんないや」とかそのレベルのなんちゃって分析を繰り返してきたので、ちょっとさすがにこれではよくないなと思ったのと、今後スキルを身に着けて業務の幅を広げたいと思ったのが受験のきっかけでした。

受験前の状態

私のスペックですが、

・国公立大(文学部)卒(2015年卒)

・大学では統計学の授業を受講したものの、数学が出てきたので途中離脱

・新卒で調査会社に入社

・転職してちっちゃめのコンサル会社でリサーチャーみたいな仕事する

と、いった感じだったので、

・数学は苦手だけど、よく読めば理解できる。(微分積分とかは、やり方言われればできるけどほぼ全部忘れてる)

・仕組みはよく知らないけど、マーケティングリサーチのことは知ってて、用語もなんとなく知ってる。(検定とか、帰無仮説とか、標準偏差とか)

くらいのレベルでした。

なので、「統計検定3級はスルーして、ちゃんと頑張れば2級は受かるかなぁ」と判断し、

いろいろ調べつつ受験することにしました。

受験を開始した時期の子育て・家庭の状況

勉強を開始したのは、子どもが2か月になったくらいで、ある程度家事分担や子どもの生活リズムを把握してきた頃でもあり、勉強のペースをキープしやすい時期でした。

また、娘は夜まとまって6時間程度寝るのが基本的で、日中もそれなりに寝てくれるという大変優秀な子だったので、勉強のために家事などが疎かになるということはなかったように思います(多分)。

勉強の過程

【学習初期:インプット】

まず、いろいろ調べてると「統計学の時間」というサイトを見れば大体受かる的なことが書いてあったので、そのサイトの言う通りやってこうかなと思いました。

ただ、なんとなく紙で勉強したいなと思い、サイトで挙げられていた以下の参考書をやることにしました。

コア・テキスト統計学 (ライブラリ経済学コア・テキスト&最先端 別巻 1) 大屋 幸輔 (著)

で、最初はサクサク進んでったのですが、「確率変数」の話に入ったあたりから雲行きが怪しくなり、第5章で完全によくわからなくなり、一旦本を閉じました。

ただ、妻にも「統計検定うけるわ」と言ってしまった手前、このままでは引き下がれないので

よくわからなくなった原因を考えたところ、「一つ一つの用語の定義を理解していない」ことが問題だと気付きました。

例えば、「確率変数」という言葉の意味について、説明を読んだ時にはなんとなく

理解したつもりになってましたが、その先でもう一度出てきたときにはその説明の意味を

忘れており、「確率」と「確率変数」と「確率密度関数」の違いもよくわからず全部同じものに見えてました。

なので、もう一度最初に戻って、何回も出てくる用語の定義を確認し、数式が絡むところは

どうやってその数式が出てくるのかも見直すようにしました。

また、時々全くよくわからなくなる時には、「統計学の時間」を読んで、納得いくまで見るようにしました。

こういった勉強の仕方は、最初は時間がかかるのですが、ある程度基礎がしっかりしてくると、その後の理解が確実にスムーズになってくるので、焦らずにじっくりやることにしました。

加えて、上記のような「しっかり基礎を理解する」工程は、数学的な前提知識よりも、読解力やイメージ力の方が求められる気がしたので、「時間をかけてじっくり思考する」ことができれば、統計学はむしろ文系向きな学問なのかなと思いました。(あくまで統計検定2級の範囲においてですが…)

ということもあり、一回投げ出しかけた「コア・テキスト 統計学」ですが、地道に読み進めて、2級範囲の部分をやり切りました。

あと、このテキストの良いところは、例題が豊富で具体的にイメージしやすいのと、式の展開がかなり丁寧に書いてあるので、とりあえず例題だけパラパラ見とけば良い復習になったことです。後々の問題演習にも効きました。

【学習中期:アウトプット】

ある程度、「コア・テキスト 統計学」が終わったところで、公式問題集を解くことにしました。

日本統計学会公式認定 統計検定 2級 公式問題集[CBT対応版]

割と理解してきたかな、と思っていたのですが、実際の問題を見るとさっぱりよくわからず、ここでも挫折しかけました。

ただ、もうここまでくると流石に本当に引けないので、分からなそうな問題は、答えを見て解法を覚えて、次何も見ずに解くのを繰り返すようにしました。

また、グラフの読み取り問題については、よく読めば誰でも解けそうな気がしたので適当に飛ばし(箱ひげ図の読み方はちゃんと覚えた)、確率の問題も、上手く解けないと時間だけかかる気がしたので、本番でも飛ばす前提で流し見しました。

何回も解いてると、問題の答えだけ覚える現象が起きそうですが、式の展開も手書きでやるようにすると、あんまり答えだけ覚えちゃうみたいなことはなかったです。

そして、2級の試験範囲の後半で「分散分析」と「重回帰分析」があるのですが、この辺りは、あまり「コア・テキスト」の方ではしっかり触れられてなかったので、解説サイトを参考にしました。

【学習後期:過去問演習・最終チェック】

過去問を1日1回分解き、解けなかった問題を翌日復習するようにしました。

日本統計学会公式認定 統計検定 2級 公式問題集[2016〜2017年]

もっと新しい年度のものもありましたが、2021年のものは難しいと聞いていたので、その前の年度のものを買って解くことにしました。

結構、公式問題集の内容とかぶってるので、それで解けてしまうものも多かったですが、1~2個くらいやって、正答率が60%を超えたので、このあたりで試験を申し込みました。

ただ、後半の回の問題を解くと、60%をやや下回るものがあり、「重回帰分析」の問題で落としていることが分かり、さらにRとかで出力された数字の読み取りができていないことが分かったので、出力されてる文字がどういう意味かをちゃんと覚えるように努めました。

テキストだと、重回帰分析が「なぜこうなるのか」とか、回帰係数の求め方とかが出てきますが、おそらく本番ではその辺出ないか、出ても計算は不要なことが多そうだったので、とにかく意味を理解することに徹しました。

勉強時間

ざっくり、集中して取り組んだ時間は以下のような感じで合計50時間程度でした。

移動中や暇なときに頭の中でいろいろ考えたり、スマホで調べたりしたので、その時間をカウントすると合計では倍以上勉強してたのかもしれません。

【学習前期:インプット】…30時間くらい(1日2時間×2週間ほど)

【学習中期:アウトプット】…10時間くらい(1日2時間×1週間ほど)

【学習後期:過去問演習最終チェック】…10時間くらい(1日2時間×1週間ほど)

2024年12月頭から開始して、翌年の1/19に受験したので、大体1か月半くらいかかった感じです。

(途中一週間風邪をひいたのと、年末年始はゆっくりしてたので、そこ差し引くと大体毎日やってました)

受験当日

家から30分くらいのテストセンターで受験しました。

googleの口コミ評価が低いテストセンターで、「マウスやキーボードがべたべたする」という

コメントがありましたが、自分が受けた時は大丈夫そうでした。

もともと紙は使えない(A4二枚のラミネートしかない)ということで、それに合わせて練習の時もA4の紙に細かく書く練習をしていたので、解く分には問題なかったです。

他の人のブログを見ると、「言えば追加もらえる」という話もあったので、あまり神経質になる必要はなかったかもしれません。

本番の問題についてですが、詳細を書くことは規約で禁じられているものの、過去問より普通に難しいのと、一個一個の問題が独立していて量が多かったため、時間が足りなくなり、かなりぎりぎりに終わりました。

出てくる問題の単元もまちまちで、大量に出てくる単元もあれば、ほぼ全く出てこない単元もあり、特に前日まで苦労して勉強した箇所があまり出てこずに終わったのは拍子抜けでした。

→事前にプールしてる問題からランダムに出るらしいので、人によって何が出るかはまちまちかもしれません。

また、ある分野の問題について、前日しっかりやっていたのもあっていけそうだなぁと思って解き始めたものの、全然答えが合わず、無駄に時間を費やして結局解けなかった、というのがありました。ほかにも何問かそういう問題があり、ちょっとでも時間かかりそうなものは飛ばして次に行った方がいいなと思いました。

あとそういえば、私は試験になると必ずトイレに行きたくなり、TOEICでも絶対にトイレに行くので、今回も行きたくなるだろうなと思っていたところ、開始30分くらいでいきたくなりました。

焦らず監督の人に言って、トイレに行き、さっと済ましたので、そこは大きなタイムロスにはならなかったと思います。

ちなみに危うく電卓を忘れかけましたが、家を出る直前に妻から「電卓は?」と言われ、神回避しました。本当にありがとうございました!

試験結果

試験が終わった直後に合否がわかると聞いていたのですが、終わった後に統計検定に関するアンケート画面に移行します。

時間ギリギリで終わり、見直しは全くできなかったので、「さあ結果は…!」と待っていた時に、急にアンケートを答えさせられるので、回答している間は「落ちたのか…? 受かったのか…?」と気がせいて、尋常じゃないくらい手が震えまくってました。

別に落ちたらまた受ければいいのですが、試験時間含めると結構な時間を空けることになり、その間子どもを見ている妻に大きな負担をかけるので、なんとかして一発で受かりたかったんですよね。

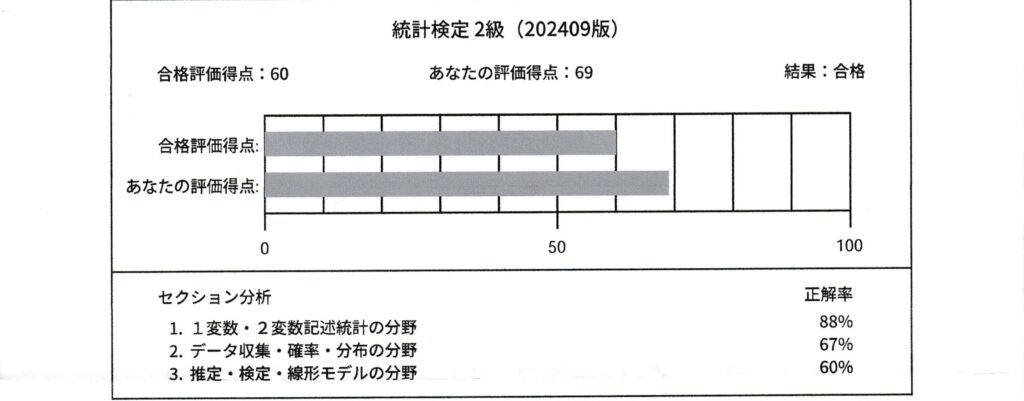

結果は、69/100で合格でした。

合格は合格なのでいいのですが、特に優秀/最優秀成績賞でもなかったので、あんまり誇れる感じでもないのですが、いやーほんと良かったです。

あと、得点割合を見ると、ほとんど「1変数・2変数記述統計の分野」は割と高い正解率ですが、

その他の、この統計検定2級の肝であるセクションの正答率があまり高くないので、もっと勉強した方が良い感じはします。

まあでも合格は合格なので、すごいうれしかったです。

統計検定2級を取得してよかったこと

今まで統計に関する知識について、なんとなく理解していたものが、ある程度はっきりと理解できるようになったことが非常に良かったです。

例えば、会社の同僚に自分の作った資料を説明するときに、今までは「多分これ誤差ありそうだなぁ」とか「手法について説明しなきゃいけないなぁ」とかぼんやり思いつつ、「でもよくわかんないし、まいっか」で済ませてたものが、理解したうえで対処できるようになったのは強いです。

他にも、業務委託先とか同僚とかとデータ関連の話するときに、知識が無いとウソつかれたり、謎マウント取られたりしたときにも、知識があることで不利益を回避できることもありそうです。

この資格一本でデータサイエンティストを名乗れるかというと、まったくそんなことはないのですが、多分マーケティングリサーチをやる上では、結構これで十分な気がします。

「いかに精度を上げるか」というよりも、「ほどほどの精度のものを、それっぽく見せてコンセンサス得る」方が重要な仕事・立場にいてデータを扱う仕事をしている人は、統計検定2級レベルの知識があると、いろいろ役立つ場面も多そうだなぁと思いました。

おわりに

育休中で、何かスキルアップしようかなと考えている方の中で、何かしらデータに関わる業務をしているなら、統計検定2級はとっておいて損の無い資格と思います。

もちろん、これを持っているからと言って独占業務があるわけではないですが、ちゃんとやれば、そこまで時間をかけずに取得できることと、その後のデータ関連の業務の見え方が大きく変わる可能性があるからです。

ゆくゆくはデータサイエンティストも目指したい、という場合は、基礎中の基礎を学ぶという点でも有益だと思います。

あと、結果的に短期間で受かったのでよかったですが、学習初期は全く合格する気がせず、ネット上の数学強者達の「2級なんて楽勝」ムードに気が滅入るときもありました。でもみんながみんなそうではないですし、やっていくと急にパッと見えてくる瞬間が来るので、自分を信じていかに我慢できるかがカギかもしれません。

もし迷われている方がいましたら、ぜひ挑戦することをおすすめします。

コメント